钟宇峰1

摘要:粤港澳大湾区的建设,是国家推动建设国际一流湾区以及世界级城市群,提高国家影响力和竞争力的重大部署。现内地与港澳地区在各个领域的交流合作不断深化,唯独在各自的司法实务交流中还是感受到一定程度上的隔阂,这并不利于大湾区整体向纵深发展。在国务院的《粤港澳大湾区发展规划纲要》以及最高人民法院“五五纲要”的方针指引下,结合当前的司法环境分析在大湾区中所遇到的司法难题,找到融合路径,即共建法律互联互通机制,增强司法自信,实现合作共赢。

关键词:海事请求保全;仲裁与诉讼的启动;法律查明;互联机制

引 言

2019年2月18日,中共中央、国务院颁布了《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称“粤港澳发展纲要”)。该“粤港澳发展纲要”提出“加强粤港澳司法交流与协作,推动建立共商、共建、共享的多元化纠纷解决机制,为粤港澳大湾区建设提供优质、高效、便捷的司法服务和保障,着力打造法治化营商环境”。[①]2月27日,最高人民法院发布了《最高人民法院关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见—人民法院第五个五年改革纲要(2019—2023)》(以下简称“五五纲要”)。该“五五纲要”提及要为“粤港澳大湾区建设和自贸区建设等提供更有力的司法服务和保障,完善与港澳特区民商事司法协助体系,健全相互认可和执行民商事案件判决机制”。①显然,粤港澳大湾区的建设与发展已列为国之重策。但是,由于历史的原因,我国成为独特的复合法域国家,即在一国的前提下,粤港澳地区均分别施行各自的法律制度,形成了法律制度互不相同的相对独立的法域。所以,在现有的程序性的法律规定以及司法实践中,有关审理涉及港澳地区的民商事案件是参照适用相关涉外诉讼程序法中的特别规定,所耗费的成本之高往往形成了司法的羁绊。如何提高粤港澳大湾区的司法效率,为大湾区营造优良的法治化营商环境提供优质的司法服务和保障,这着实值得去探讨。

一、外国当事人申请诉前扣船引发的程序性问题

案情简介:国外的Q公司与国内的造船公司G公司于2013年12月签订了涉及七艘船舶的船舶建造合同,但G公司未能依约交付船舶,而部分船舶已基本建好,处于下水试航阶段,Q公司担心已基本建好的船舶有随时被转移的风险,于是向广州海事法院申请诉前扣船的海事请求保全:1.扣押被申请人G公司已基本建好的船舶;2.责令被申请人G公司提供相应金额的有效担保。

根据《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》(以下简称《海诉法》)第十三条规定:“当事人在起诉前申请海事请求保全,应当向被保全的财产所在地海事法院提出”,第十四条规定:“海事请求保全不受当事人之间关于该海事请求的诉讼管辖协议或者仲裁协议的约束。”以及《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民诉法》)第十六条规定:“海事法院受理海事请求保全申请,可以责令海事请求人提供担保”。申请人Q公司向法院提供了相关证据以及担保后,广州海事法院经审查认为,该诉前扣押船舶的海事保全申请有合同依据并提供了担保,符合法律规定,故裁定扣押被申请人G公司的涉案船舶并责令其提供相应的担保。

但是,根据《海诉法》第十八条第二款规定:“海事请求人在本法规定的期间内,未提起诉讼或者未按照仲裁协议申请仲裁的,海事法院应当及时解除保全或者返还担保。”同时,《海诉法》第二十八条第一款规定:“海事请求保全扣押船舶的期限为三十日。”本案中,双方当事人在船舶建造合同中订有仲裁条款,约定本合同应当适用英国法律并按照英国法律解释;因为本合同产生或者与本合同有关的一切争议都应当根据当时生效的《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》(以下简称《仲裁规则》)(UNCITRAL Arbitration Rules)进行仲裁,仲裁地位于香港;并约定仲裁庭应由三名仲裁员组成,双方各指定一名仲裁员,第三名仲裁员由双方指定的两名仲裁员共同指定。三名仲裁员或者其中任何两名仲裁员做出的决定应当具有终局性和约束力。一方如果希望将争议提交仲裁,应指定一名仲裁员并将书面的指定通知发给另一方,通知应要求另一方自该通知之日起十四日内指定一名仲裁员,并且说明除非另一方在规定的十四日内指定仲裁员并发出指定通知,否则自己指定的仲裁员将作为独任仲裁员。如果另一方没有在规定的十四日内指定仲裁员,提交争议进行仲裁的一方无需再做另外通知即可指定自己的仲裁员作为独任仲裁员,并将相应情况告知另一方。独任仲裁员做出的裁决应当对双方具有约束力,就好像该独任仲裁员是双方在达成一致后指定的一样。本合同任何条款均不得阻止双方通过达成书面一致的方式来变更约定指定独任仲裁员的条款。

根据上述法律的规定以及合同的约定,Q公司应在涉案船舶被扣押后的三十日内在香港提起仲裁,该海事请求保全才得以继续执行。

该案面临的主要问题:如何认定申请人在香港已经提起相关仲裁?

涉案合同约定仲裁适用的《仲裁规则》(2013年修订)(UNCITRAL Arbitration Rules)有关仲裁通知的第3条规定“1.提起仲裁的一方或多方当事人(以下称“申请人”)应给予另一方或多方当事人(以下称“被申请人”)一项仲裁通知。2.仲裁程序应视为自被申请人收到仲裁通知之日起开始。3.仲裁通知应包括下列各项:(a)将争议提交仲裁的要求;(b)各方当事人的名称和联系方式;(c)指明所援引的仲裁协议;(d)指明引起争议的或与争议有关的任何合同或其他法律文书,无此类合同或文书的,简单说明相关关系;(e)对仲裁请求作简单说明,涉及金额的,指明其数额;(f)寻求的救济或损害赔偿;(g)各方当事人事先未就仲裁员人数、仲裁语言和仲裁地达成协议的,提出这方面的建议。4.仲裁通知还可包括:(a)第6条第1款中述及的关于指派指定机构的建议;(b)第8条第1款中述及的关于指定一名独任仲裁员的建议;(c)第9条或第10条中述及的指定一名仲裁员的通知书。”①结合香港当地有关仲裁程序的《仲裁条例》(第609章)(CAP 609 ARBITRATION ORDINANCE)(最后更新2018年1月1日)第49条“《贸法委示范法》第21 条 (仲裁程序的开始) (1)《贸法委示范法》第21 条具有效力,其文本列出如下第21条 仲裁程序的开始 除非当事人另有约定,解决特定争议的仲裁程序,于被申请人收到将该争议提交仲裁的请求之日开始。(2) 藉第(1)款而具有效力的《贸法委示范法》第21条所提述的请求,须以第10 条所提述的书面通讯的方式作出。”①可见,对于启动仲裁程序,涉案合同约定的仲裁规则与香港当地的仲裁条例关于仲裁开始的规定其内容基本一致,即被申请人G公司收到申请人Q公司发出的“仲裁通知”,该仲裁程序视为开始。

另外,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十一条规定:“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的该证据应当经所在国公证机关予以证明并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续。”上述域外的申请人向被申请人发出“仲裁通知”,除非有明确的证据证明是在国内形成,不然如要被内地法院采信的话,则需履行相关的公证认证手续,如在香港地区形成的则需经过有资质的香港律师公证手续才能予以确定。

从该案例中所引出香港仲裁的启动程序是如此,那么按照上述《海诉法》第十八条第二款的规定,申请人还可以通过提起诉讼的程序来维持海事请求保全的继续进行,那么两者启动程序在不同法域的法律规定又有何区别?

二、仲裁与诉讼的“启动”

怎样认定“启动”仲裁与诉讼,根据《中华人民共和国仲裁法》第二十四条规定:“仲裁委员会收到仲裁申请书之日起五日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由。”以及《最高人民法院关于人民法院登记立案若干问题的规定》第二条规定:“对起诉、自诉,人民法院应当一律接收诉状,出具书面凭证并注明收到日期。对符合法律规定的起诉、自诉,人民法院应当当场予以登记立案。对不符合法律规定的起诉、自诉,人民法院应当予以释明。”故,按照我国上述相关法律条文的理解,应为仲裁机构受理仲裁申请或法院收到起诉状予以登记受理才能视为仲裁或诉讼的启动。但正如刚才的案例告诉我们,对于怎样认定启动仲裁或提起诉讼,各国即便是我国内地与港澳地区的规定也不相同。就好比仲裁来说,依据相关的外国立法及仲裁规则的规定,实践中当事人提出的仲裁程序开始的时间标准主要有以下几种[1]:(1)由当事人约定。仲裁程序的开始时间由当事人约定,如英国《1996年仲裁法》第14条第1款、联合国国际贸易法委员会的《国际商事仲裁示范法》(以下简称示范法)第21条、1998年《德国民事诉讼法典》第1044条、1999年《瑞典仲裁法》第19条以及我国台湾地区的《仲裁法》第18条均有相关规定;(2)被申请人收到申请人的仲裁通知之日。在当事人没有对仲裁程序开始作出约定时,较为普遍的是仲裁程序在被申请人收到申请人的仲裁通知之日起开始,如1998年《德国民诉法典》第1044条、《示范法》第21条、我国台湾地区的《仲裁法》第18条、1999年《瑞典仲裁法》第19条等均是如此规定;(3)仲裁机构收到一方当事人的仲裁请求之日。通常,仲裁机构均将收到一方当事人的仲裁请求视为仲裁程序的开始。如国际商会仲裁院 1998年仲裁规则第4条第2款、伦敦国际仲裁院 1998年仲裁规则第1条第2款、美国仲裁协会2003年仲裁规则第2条第2款、中国国际经济贸易仲裁委员会2005年仲裁规则第9条、斯德哥尔摩商会仲裁院2007年仲裁规则第 4条以及新加坡国际仲裁中心2010年仲裁规则第3条第3款均有此类规定;(4)以仲裁协议的不同形态来确定。这种立法的典型是荷兰《仲裁法》第1024条和1025条的规定,仲裁协议分为“提交仲裁的协议”和“仲裁条款”两种形态。如果是提交仲裁的协议,仲裁程序开始于提交仲裁的协议签订之时; 如果是仲裁条款,则仲裁程序开始于一方当事人收到他方当事人开始仲裁程序的书面通知之时;(5)以仲裁员的不同选定方式来确定。1996年英国《仲裁法》第14条还包括如果当事人没有约定,则以仲裁员的选定方式来确定仲裁程序开始的时间。

当然,上述归纳也只是某些学者针对一些主要国家或地区的相关法律规定来进行总结,还有其他未曾研究的国家或地区的相关规定则不可而知。法官亦不可能周知世界各地有关启动仲裁或诉讼等程序性的法律规定。通常这种域外的法律规定均需要作外国法查明,该查明过程在司法实践中就颇为周折,而且即便是知道国外相关程序性的法律条文,官方版也并非中文版本,如果翻译成中文,文义方面也有可能存在着理解上的偏差。另外,要认定在国外启动了仲裁或诉讼程序,相关的材料按照我国的法律规定也是需要经过公证认证的手续才能被认定为真实有效,那么耗费的时间就更为漫长。所以按照《海诉法》规定的需三十日内提起诉讼或仲裁,时间真的是捉襟见肘。考虑到粤港澳大湾区的发展形势,区际的法律协助、查明、适用更为迫切,本文中,我们仅观察香港和澳门这两个特别行政区有关仲裁与诉讼是怎样“启动”的。

(一) 香港有关仲裁与诉讼的启动

香港地区有关启动仲裁程序的规定,前述的案例中已有提及,在此不再赘述。

香港地区有关启动诉讼程序的规定,根据香港法例第336H章《区域法院规则》在第5号命令关于在区域法院开展民事法律程序的方式的第1条规则规定:“除任何成文法律及本规则条文另有规定外,区域法院的民事法律程序可藉令状或原诉传票开展。”①同样,在香港法例第4A章《高等法院规则》中有关民事法律程序的开展的规定亦与《区域法院规则》中的规定一致。②从香港大学社区法网有关“如何提出民事诉讼或作出抗辩”的介绍中,可以了解到香港一般民事诉讼程序的启动,其是以原告制作好传讯令状或原诉传票后向被告送达,视为诉讼这一程序的开始。③

(二) 澳门有关仲裁与诉讼的启动

澳门地区有关启动仲裁程序的规定,1996年6月11日,澳门政府核准了“仲裁制度”,1998年11月23日,澳门政府核准了《涉外商事仲裁专门制度》。④该《涉外商事仲裁专门制度》与香港的《仲裁条例》一样,基本沿用联合国国际贸易法委员会的《示范法》。其中第二十一条关于仲裁程序之开始的规定:“关于某一争议之仲裁程序,自被诉人收到将争议提交仲裁之请求之日开始;但当事人另有协议者,不在此限。”①可见,澳门仲裁程序的启动与香港一样。

澳门地区有关启动诉讼程序的规定,1999年10月8日澳门政府核准了《民事诉讼法典》[②],其中根据第三百八十九条的规定,原告起诉应当向法院提交起诉状,起诉状在内容方面的要件:(1)提出向何地法院提起诉讼及有关当事人的身份材料, 如可能还指明其职业及工作地方;(2)指明诉讼形式;(3)载明作为诉讼依据的事实及法律理由;(4)提出请求;(5)声明有关案件的利益值。在起诉状的结尾部分,原告可以提出证人名单及申请采取其他证明措施。可见在澳门地区,由原告向法院提交起诉状是作为诉讼程序之启动。

三、有关外国法律查明的现状

有关香港与澳门地区关于仲裁与诉讼的“启动”的法律条文其实是可以在其相应的法律网站上进行查阅。但是,根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百五十一条规定:“人民法院审理涉及香港、澳门特别行政区和台湾地区的民事诉讼案件,可以参照适用涉外民事诉讼程序的特别规定。”以及《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(以下简称《法律适用法》)第十条规定:“涉外民事关系适用的外国法律,由人民法院、仲裁机构或者行政机关查明。当事人选择适用外国法律的,应当提供该国法律。不能查明外国法律或者该国法律没有规定的,适用中华人民共和国法律。”由此可见,要适用香港以及澳门地区相关法律规定需要参照外国法查明的方式来确定。所谓“外国法查明”,是指一国法院在审理涉外民商事案件时,如果以本国的冲突规范应适用某一外国实体法时,如何查明该外国法关于这一特定问题的规定的问题。[2]

(一)查明之途径

上述《法律适用法》第十条规定以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国涉外民事关系法律适用法>若干问题的解释(一)》第十七条规定:“人民法院通过由当事人提供、已对中华人民共和国生效的国际条约规定的途径、中外法律专家提供等合理途径仍不能获得外国法律的,可以认定为不能查明外国法律。根据涉外民事关系法律适用法

第十条

第一款的规定,当事人应当提供外国法律,其在人民法院指定的合理期限内无正当理由未提供该外国法律的,可以认定为不能查明外国法律。”根据上述法律条文仔细分析,对于查明责任,一般情况下是由法院、仲裁机构或者行政机关去承担;对于查明途径,如果根据《最高人民法院关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见(试行)》(部分失效)第193条规定:“对于应当适用的外国法律,可通过下列途径查明:①由当事人提供;②由与我国订立司法协助协定的缔约对方的中央机关提供;③由我国驻该国使领馆提供;④由该国驻我国使馆提供;⑤由中外法律专家提供。通过以上途径仍不能查明的,适用中华人民共和国法律。”

虽然有上述的途径可供查明,但在司法实践中,许多法院多数是以外国法无法查明从而适用法院地法。曾经有学者做过这样的统计[3],通过对“中国裁判文书网”、“北大法宝”等网站的检索,于2011年4月1日至2016年12月31日期间适用《法律适用法》所作的裁判文书有84份,其中适用法院地法的裁判文书有81件,所占比例为96.43%;适用香港法和内地法的裁判文书有1件,所占比例为1.19%;适用国际条约的裁判文书有1件,所占比例为1.19%;适用国际条约和中国法的裁判文书有1件,所占比例为1.19%。亦有法院做过这样的统计,[3]2016年至2018年,近三年广州法院年均结案961件,但是11个基层法院所审结的一审案件中最终无一查明并适用域外法,广州中院近三年在涉港澳案件中查明并适用域外法的案件也只有9件,比例仅为0.94%。可见,绝大部分涉外案例的有关法之适用还是以自家的法律条文为准据法。

(二)查明之困境

其实,法院对于外国法之难以查明,有其内在原因。其一,外国法查明的主体为法院,但鉴于法官长年面临办案压力和结案任务,法官大多数都希望通过当事人自己提供,都不想自行陷入外国法查明的漫长耗时困境中,所以造成法官对于外国法查明处于一种较为消极的态度;其二,查明的途径虽然有规定,但对于当事人或代理人,法律和先例的功利力量是策略性诉讼行为的前提条件,[4]而司法实践中,法律查明的司法成本价格不菲,如果案子的标的额不是太大的话,当事人会因成本而不愿尽其一切的能力去提供;另外当事人提供时也会因为功利而进行有所选择地提供,导致提供的“法律”其准确性和针对性都有待商榷;其三,对于提供资料的甄别,法官的理解与解释也不统一,例如有关查明的信息来源是否还能包括权威学者的法学论著和学说观点等辅助性法律渊源以及“学者”的标准又该如何评判,至今没有统一的认识,从而也有可能导致同类案件的法律适用不一致。回归到文中的案例,有关香港地区仲裁启动的法律规定,也只是通过自认的“官方”网站搜索到相关的法律规定,但是否规范或者解读是否无误,其实还是需要通过相应的机制来确定才具有公信力。

四、建立粤港澳大湾区的法律互联机制

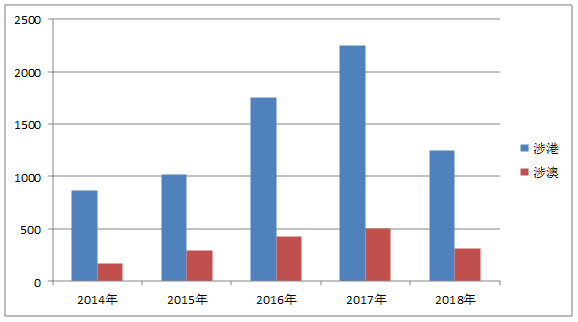

通过在“中国裁判文书网”的网站搜索[4],有关“涉港”的“一审”案件,2014年有864件,2015年有1022件,2016年有1751件,2017年有2246件,2018年有1249件;有关“涉澳”的一审案件,2014年有166件,2015年有289件,2016年有426件,2017年有504件,2018年有309件。

可见,有关涉港澳地区的案件数量基本自2014年以来大体都呈一个上升的态势。也进一步说明,内地与港澳地区的相互融合越发紧密。如前所述,虽然香港、澳门两个地区的法律均有中文版本,从字面文义上去理解也相对容易。但是,现有法律规定是要参考有关外国法查明的路径去获得,尽管我国内地现有专门设立了外国法查明机构①或者个别法院与高校设立外国法查明研究中心签订合作协议,②但其中还是要经过相关的委托手续,查明所耗费的时间还是没有太大的保证。故,在处理涉香港、澳门地区的法律纠纷,如需要适用当地的法律时,该法律查明应有一个机制性的改革来为大湾区的司法活动提供该有的保障。对此有以下三条建议:

(一)共享法律数据

借着粤港澳大湾区发展的契机,发挥互联网大数据的优势,建立内地与港澳地区的共享法律数据库,通过特定的网站可进行查阅相关的香港、澳门地区的法律条文,或者将已作外国法查明的案例也可纳入该共享法律数据中以供查阅。同样,涉港澳地区也可以通过该网站对内地所共享的相关法律条文或外国法查明案例进行查阅。当然该特定的网站得有相关的机构负责对相关的法律条文或案例进行实时同步更新,确保数据的准确性。该举措可以缩短我们对于港澳地区法律查明之“查”的时长性以及价格成本。

(二)共建互助平台

登录查阅共享的法律数据库网站,只是第一步,查询出来的法条理解也只是源自于个人的解读,并不能确保该法律条文的理解与适用以及其立法背景有更为客观的了解,从而有可能会影响法律条文的正确适用。故在该共享法律数据网站中应设立一个互助平台,通过相应的权限登录,由相关的法律专业人员如法官、法学专家、律师等司法工作人员进行相互的交流解答释疑,促使司法工作者对相关的域外法律条文的理解有个较为客观的解释,从而提高该法律条文适用的准确率。另外,结合文中的案例,如在内地诉前保全后需在香港或澳门地区提起仲裁或诉讼的话,相应的司法机构可通过该互助平台出具相关的电子证明予以确认,则不需再委托相关的公证认证手续,减少区际法律运用的成本,从而提高司法效率。该举措可以增强我们对于港澳地区法律查明之“明”的可靠性。

(三)共商互信机制

当然,共享法律数据库和设立互助平台的背后,对于具体的法律条文以及相关材料的采信与运用,内地与港澳地区应共商一个互信机制。比如最高人民法院可出台相关的司法解释,对该数据平台给予一定程度上的法律效力认定。或者参考2010年,纽约州司法系统与新南威尔士法院通过签订双边谅解备忘录达成非正式的认证程序,规定了双方在彼此司法系统中确使当事人能够获得准确的外国法。[[i]]对此,中央可以考虑授权广东作为先行试点,在粤港澳大湾区设立该互信机制,制订相关的“备忘录”或“安排”等协议性文件。如果运行得当,再来逐步推广。而在民事诉讼法中有关审理涉及香港、澳门地区的案件的规定需参照适用相关涉外诉讼程序法中的特别规定可作相应的删除,从而为涉及香港、澳门法律纠纷的处理节省出更多的司法资源。该举措可以夯实我们对于港澳地区法律查明之“法”的公信性。

结 语

城市之间的合作并不局限在地区,越来越多的人认识到,城市能够并且应当在国际政治、经济和社会事务中扮演重要的角色。[[ii]]粤港澳大湾区的规划建设,无疑为我国进一步提升国际影响力与竞争力提供了强大的助力。虽然,我国现为“一国两制三法域”的国家,但是现在内地与香港、澳门地区在各个领域的合作已趋于高度融合,如对应的法律制度还是处于相对割裂的状态,实在不利于我国整体战略布局的实施与发展。法律制度和规则更应强调其实用性、功能性、公平性和促进社会进步的有效性,共建复合法域的法律互联机制的设想更多是立足于司法实践所提出的见解,是在粤港澳大湾区中对遇到的司法实务问题有感而发。同时,也希望能促使相关政策及法规的出台来促建法律互联机制去打破这一壁垒,营造出更优良的粤港澳大湾区的法治营商环境,实现区域共赢。

①见最高人民法院颁布的《关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见—人民法院第五个五年改革纲要(2019—2023)》中第二部分“主要任务”中的“(二)健全人民法院服务和保障大局制度体系”中第7点节选的文段。

①该《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》(2013年修订)见于中国国际贸易促进委员会网站http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3584/2016/0728/676465/content_676465.htm。最后访问日期为2019年3月5日。考虑到该条文的来源是一般的所谓其官方网站,该数据是否真实有效,有待考究。司法实践中,我国司法工作者一般会使用“法信”这一平台来查找法律,但《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》却只能找到2010年修订版,尽管两个版本的内容并没太大改动,但该情况表明“法信”这一平台的数据库还是需要实时更新。

①该条款详见“电子版香港法例”网站:https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap609!sc@2018-02-01T00:00:00?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438403521258_002。最后访问日期为2019年3月5日。

①该条款详见“电子版香港法例”网站https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap336H!sc@2017-11-16T00:00:00?xpid=ID_1438403028659_003&INDEX_CS=N。最后访问日期为2019年3月5日。

②详见“电子版香港法例”网站https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap4A!zh-Hant-HK@2018-05-31T00:00:00?xpid=ID_1438403275030_001。最后访问日期为2019年3月5日。

③详见“香港大学社区及咨询科技研究中心”的“社区法网”网站http://www.hkclic.org/tc/topics/civilCase/all.shtml#/tc/topics/civilCase/start_civil_action/q9.shtml。最后访问日期为2019年3月5日。

④详见“澳门法例资料查询系统”网站http://legismac.safp.gov.mo/legismac/sumarioqry/Sumarioqry.jsf。最后访问日期为2019年3月5日。

①详见“澳门法例资料查询系统”网站http://legismactext.safp.gov.mo/1998/S1/1998_47/DL55AA98MC.htm。最后访问日期为2019年3月5日。

[②]详见“澳门法例资料查询系统” http://legismactext.safp.gov.mo/1999_BO/S1/1999_40/DL55AA99M.pdf。最后访问日期为2019年3月5日。

[3]见于广东省广州市中级人民法院涉外商事审判庭法官助理朱志亮于2019年3月30日在广东财经大学举行“粤港澳大湾区建设中的区际法律问题研讨会”提供其撰写的《为粤港澳大湾区营商环境植入法治基因的实践路径与提升之道》文章中。

[4]在中国裁判文书网,通过“涉港”、“涉澳”、“一审”等关键词进行搜索查询。

① 2015年9月20日,“中国港澳台和外国法律查明研究中心”、“最高人民法院港澳台和外国法律查明研究基地”和“最高人民法院港澳台和外国法律查明基地”在深圳前海正式揭牌成立。

② 2017年5月27日,广州海事法院与华东政法大学外国法查明研究中心签订《合作协议》,双方在外国法(含港澳台法律)查明领域开展专项合作,为案件审判需要查明外国法提供专项服务。

粤公网安备44010502002715

粤ICP备05067418号-2|粤ICP备05067418号-4

粤公网安备44010502002715

粤ICP备05067418号-2|粤ICP备05067418号-4